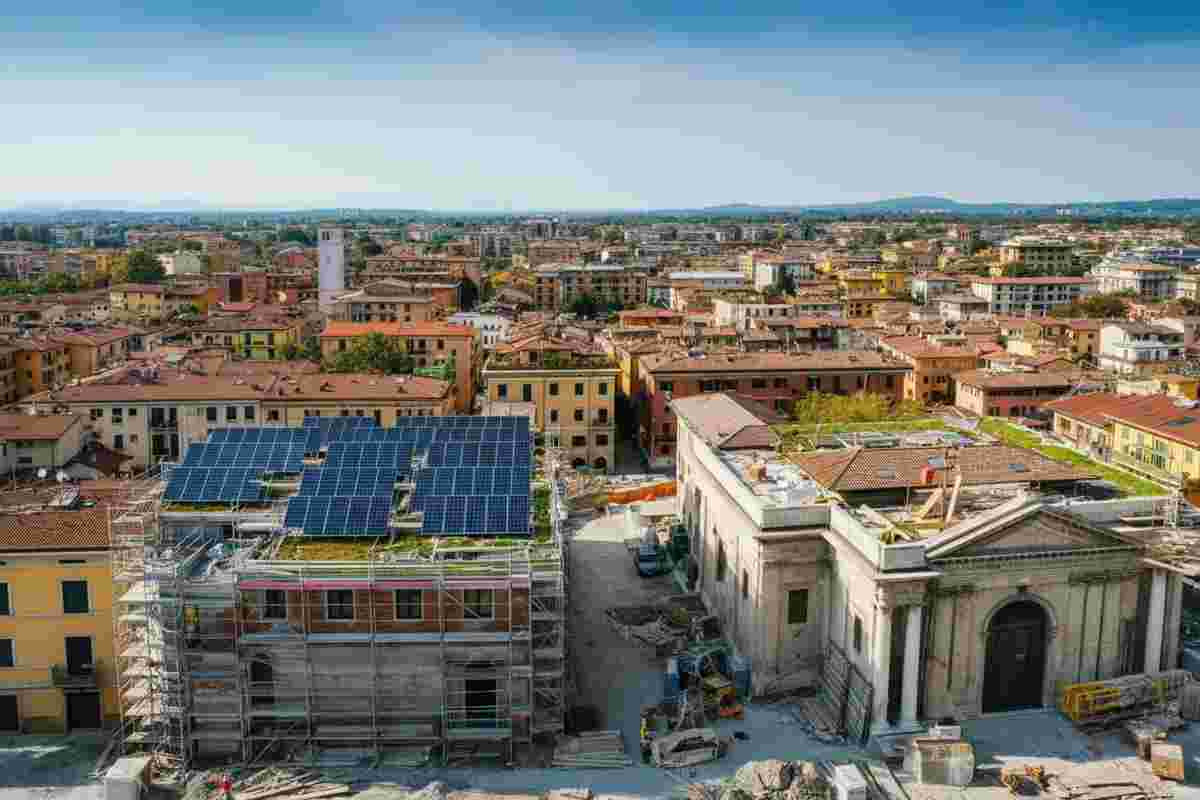

L’Italia ha fatto notevoli progressi verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva Case Green per il 2030, con oltre la metà del percorso già completato. Questo è quanto emerge dallo studio “La via italiana alla Direttiva Case Green”, realizzato dal Centro Studi della Fondazione Geometri Italiani in collaborazione con il Centro Studi Sintesi – Cgia di Mestre e Smart Land. Per la prima volta, lo studio quantifica con rigore metodologico le potenzialità e gli impatti dell’adozione della Direttiva sull’efficienza energetica degli edifici (Epbd IV) a livello nazionale.

I progressi verso gli obiettivi di efficienza energetica

Dal 2020 al 2024, l’implementazione di interventi di efficientamento energetico, in particolare grazie al Superbonus 110% e ad altre detrazioni fiscali, ha portato a una riduzione dei consumi energetici del 9,1%. Questo dato si avvicina al target fissato dal piano, che prevede una riduzione del 16% entro il 2030. Pertanto, l’Italia si trova a dover recuperare solo il 6,9% per centrare l’obiettivo finale. I presidenti della Fondazione Geometri Italiani, Diego Buono e Paolo Biscaro, hanno commentato che “la sfida della transizione energetica nel settore edilizio non è impossibile per il nostro Paese”. Hanno anche evidenziato che la versione finale della Direttiva Case Green offre flessibilità e pragmatismo, senza imporre obblighi diretti ai proprietari e con criteri di calcolo rimodulati.

Le sfide del patrimonio edilizio italiano

Il contesto attuale presenta però anche delle sfide significative. Il patrimonio edilizio italiano è composto da circa 14,8 milioni di edifici, e oltre il 52% del patrimonio residenziale, che corrisponde a circa 18,5 milioni di abitazioni, è classificato in classi energetiche F o G. Di queste, 13,5 milioni sono occupate stabilmente. Un dato allarmante è che il 68% delle abitazioni utilizza ancora combustibili fossili per il riscaldamento. Inoltre, il 9% delle famiglie italiane vive in condizioni di povertà energetica, il dato più alto registrato negli ultimi dieci anni.

Investimenti e opportunità occupazionali

Per completare il percorso verso il 2030, lo studio stima che saranno necessari 84,8 miliardi di euro di investimenti, che corrispondono a circa 14,1 miliardi l’anno, per ristrutturare 3 milioni di abitazioni, ovvero circa 505.000 all’anno. Si prevede un costo medio di intervento di circa 28.000 euro. L’impatto economico di questi investimenti sarà significativo: si stima che genereranno un effetto moltiplicatore di 280 miliardi di euro complessivi, con un impatto diretto sul settore delle costruzioni di circa 133,76 miliardi, un impatto indiretto di circa 44,70 miliardi e un impatto indotto di circa 101,70 miliardi. Il valore aggiunto generato sarà di 102,6 miliardi, pari a circa 17,1 miliardi all’anno.

Questo piano di ristrutturazione energetica rappresenta anche un’importante opportunità occupazionale, con la previsione di attivare circa 1.300.000 unità di lavoro, di cui circa 800.000 direttamente nel settore delle costruzioni e circa 480.000 nell’indotto e nei settori collegati. Questo significa una media di circa 219.000 posti di lavoro all’anno, un contributo fondamentale per l’economia nazionale.

Le criticità emerse dall’analisi socio-economica sono molteplici: il 17,9% delle famiglie spende una parte elevata del proprio reddito per le spese energetiche, mentre il 9,9% ha difficoltà a riscaldare le proprie abitazioni. Inoltre, il 17% vive in condizioni di insalubrità, e il 20,1% è a rischio povertà. Gli investimenti previsti per il periodo 2025-2030 potrebbero portare a un risparmio di 4,68 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, corrispondente a una riduzione del 9% delle emissioni generate dal settore residenziale nel 2020.

Attualmente, il patrimonio costruito è responsabile del 42% dei consumi finali di energia nazionale e del 18,8% delle emissioni nazionali di gas serra. Lo studio delinea anche una roadmap per gli obiettivi futuri: per il 2035, si prevede la necessità di ulteriori 61 miliardi di investimenti per efficientare 2,18 milioni di abitazioni, con un risparmio aggiuntivo di 3,37 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Per il 2050, si prospettano due scenari: uno totale, che richiederebbe 371 miliardi di investimenti per 13,3 milioni di abitazioni aggiuntive, e uno selettivo, con 230 miliardi per 8,3 milioni di abitazioni occupate stabilmente.

Il documento sottolinea quattro ambiti strategici fondamentali per il successo della direttiva:

- Sostenibilità economica degli interventi

- Incentivi mirati per famiglie vulnerabili

- Sostegno prioritario alle prime case

- Creazione di strumenti finanziari dedicati

È fondamentale anche la semplificazione normativa per facilitare gli interventi in contesti condominiali complessi e il rafforzamento delle misure per sanare irregolarità edilizie.

Inoltre, si evidenzia l’importanza dell’innovazione e delle abitazioni smart: incentivi mirati per sistemi intelligenti e promozione dei “gemelli digitali” degli edifici, insieme alla formazione specializzata per professionisti del settore, rappresentano passi cruciali per una transizione efficace. La categoria dei geometri, con oltre 85.000 professionisti attivi in tutta Italia, gioca un ruolo chiave in questo processo di trasformazione, fornendo assistenza tecnica specializzata e garantendo le competenze necessarie per affrontare le sfide future legate alla transizione energetica.